連載

アラキ・アカデミーの講師に聞く!

今回お話を伺った、安全課・Yさん

編集部(以下、編):本日はアラキ・アカデミーの講師を務めている安全課・Yさんに、具体的な講習内容のお話を伺っていこうと思います。本日はよろしくお願いします。アラキ・アカデミーに携わり始めてから、どのくらいになりますか?

Yさん:本日はよろしくお願いします。2016年の1回目から携わっています。最初の5年は裏方として資料作成などをしていて、講師としては4年目になります。

編:アラキ・アカデミーは年に何回ぐらい開催されていますか?

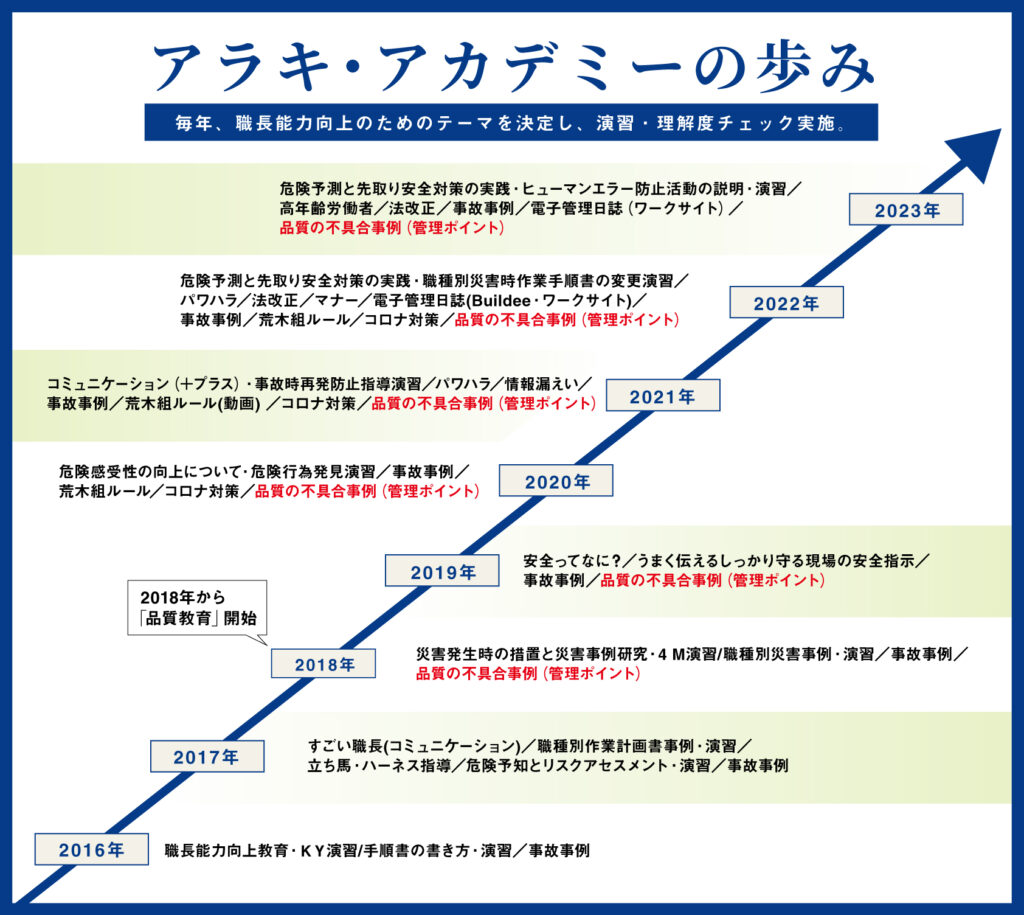

Yさん:年に20~30回ぐらい開催して、約250名の協力会社の方々に参加いただいています。アラキ・アカデミーを始めた最初の頃は、安全管理の教育のみだったのですが、2018年から品質管理の教育を盛り込むようにしました。そうすると、各協力会社さんの仕事内容に適した教育内容に細分化していく必要があり、開催する回数も自然と増えていきましたね。コロナ禍以降、環境づくりも工夫して、参加しやすいようにしています。

編:では、今後ももっと参加される方は増えていきそうですね。

Yさん:はい。そうなるようにがんばっています(笑)。基本的に協力会社の方々は、自分の業務に関わる資格を取ってしまえば、机上で勉強する機会が減っていくようで、「年に数回、このような勉強の場があるとありがたい」という声もいただいています。皆さん、普段は外でお仕事をされていますから、年に数回このような座学をすることは気分転換にもなるみたいです。

編:アラキ・アカデミーを始めて、現場が変化したことなどありますか?

Yさん:そうですね。アラキ・アカデミーの効果と言っていいのか分かりませんが、昔の現場と今の現場の雰囲気は全然違いますね。分かりやすいところですと、現場全体で自然とあいさつをするようになりました。外部機関から安全パトロールに来られることがあるのですが、その方たちも「荒木組の現場に行くと、あいさつをよくしてもらえる」と言っていただけますね。

編:我々も現場に行かせてもらった時に、皆さんがあいさつしてくれて非常に気持ちがよかったです。

Yさん:そのようなマナーについても教育しています。協力会社の方々は皆さんまじめで、こちらの話をしっかりと聞いてくれるので、講習で学んだ内容をすぐに生かしてくださっていると感じます。

編:参加される皆さんもモチベーションが高いのですね。

Yさん:それは優良職長の存在が大きな影響を与えていると思います。協力会社さんの中には、優良職長である上級職長・最上級職長を目指して若い社員を教育される会社もあるようです。最近では、お施主様が「どんな講習をしているのか知りたい」ということで、参加されることもありますね。

編:アラキ・アカデミーの講習内容を教えてもらえますか?

Yさん:特に、危険予知活動の内容を多く盛り込んでいます。考え方はもちろん、危険予知書類の書き方から作業手順書の作成方法まで教育をしたことがあります。各協力会社さんの専門分野の数だけ危険がありますから、それに合わせた危険予知の精査ができるようにしています。

編:アラキ・アカデミーに参加している方としていない方で、その細かい部分の気付きに差が出そうですね。

Yさん:それはあると思います。最初の頃は「ここまでしないといけないのか」という声が上がっていました。今までの危険予知は、例えば「手元注意」というふうに、何の危険に対して手元を注意するのか分からない漠然としたものでしたが、参加された方は簡単に言うと「○○という危険に対して、○○します」といった具合に、より具体的な危険予知活動をする方が増えましたね。

編:皆さん、学んだことをきちんと実践されているのですね。

Yさん:そうなんですよ。このクオリティを維持できるように、毎年取り組み続けていくことが大事だと思っています。協力会社さんの中には、このアラキ・アカデミー自体を社員教育の一環としてとらえている方もいらっしゃいますので、しっかりとやっていきたいと思います。安全課のほかにも建築部や土木部、設備課の社員がそれぞれの専門分野で品質教育の講師を務めていますので、より専門性の高い講習を用意していきたいですね。

編:現場からの声を反映させた講習内容になっていますよね。

Yさん:はい。荒木組社員、現場所長、協力会社さんから上がった意見を取り入れています。パワハラをテーマにした講習は協力会社さんの要望が多く、2回行いました。講習内容を時代に合わせて変化させていくことが大切だと思います。近年では情報漏えいや労働安全衛生法などの法律改正についての講習も行いました。

編:講師をされるには、多岐にわたる勉強が必要ですね。

Yさん:仕事に対して勉強されているのは皆さん同じだと思うのですが、講師として「伝える」となると、自分の言葉で話すことが大事だと思っています。やはり、理解した人自身の言葉でないと、聞く側は頭に入らないですよね。そう思えば、自然と考えながらさまざまな情報に触れるようになりました。

編:たくさんの人が共感できるお話をありがとうございます!

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

今回はアラキ・アカデミーの講師目線でのお話を伺いました。次回は、初回から参加されている優良職長さんたちのインタビューを掲載します!お楽しみに。