特集

荒木組の博士 —第2回— ※論文公開あり

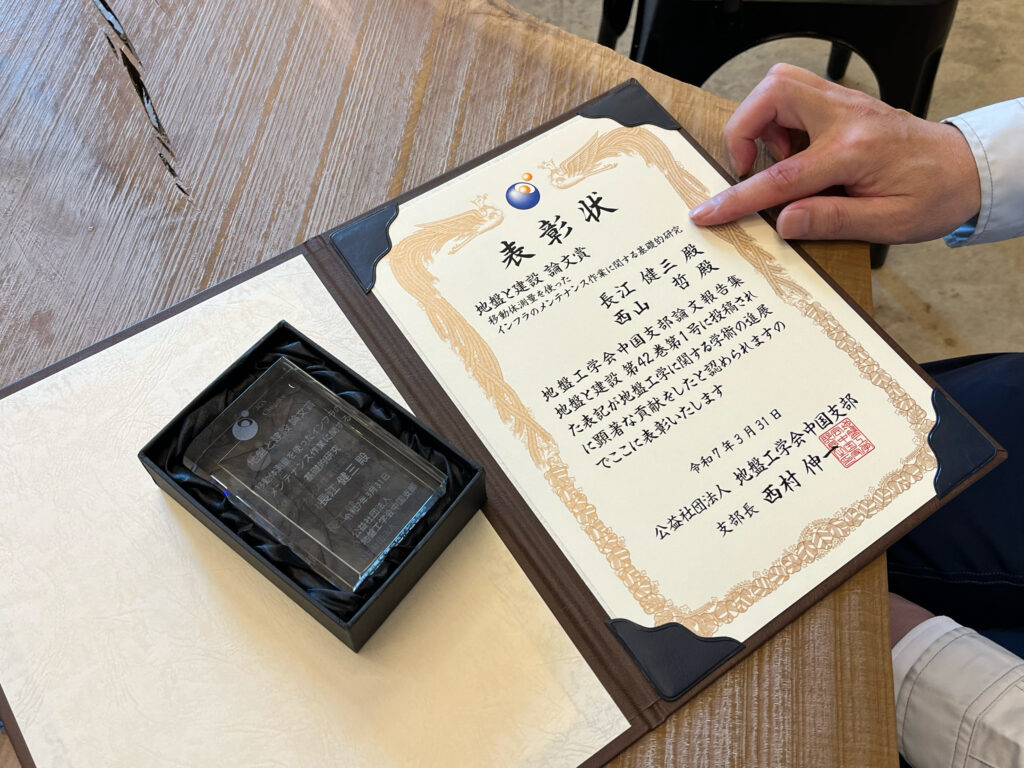

大学院生として研究活動をスタートした長江さん。第2回では、受賞した論文のテーマとなった研究内容「移動体測量を使ったインフラのメンテナンス作業に関する基礎的研究」についてインタビューしました。

岡山大学大学院 西山哲教授との共同研究および受賞です

第2回 ―“移動する”測量技術でインフラ管理の効率化へ

編集部(以下、編):先ほどお伺いした「移動体測量を使ったインフラのメンテナンス作業に関する基礎的研究」とは、どのような研究内容なのですか?

長江さん(以下、長江):まず、人々が安心して生活するためには、インフラの管理が必要です。例えば、大雨が降った際に、土砂崩れが起きないか、河川の氾濫が起こらないかなど、普段の点検作業が重要になります。従来の目視点検では対応が難しいインフラ点検において、移動型のレーザー測量装置を活用することで、人手不足の解消や作業効率化を目指す研究です。

編:移動型の測量装置とは、どういったものなのでしょうか?

長江:例えば、レーザーを搭載した機器を車や自転車、背負い型装置などに載せて移動しながら周囲の地形をスキャンする技術です。今回は、車が入れない現場での対応を想定し、自転車と背負い型装置の実験を試みました。

編:車が使えない現場でも測量ができるのですね。

長江:はい。車は道路がなければ通れませんが、自転車や背負い型装置であれば、歩道や狭い斜面でも活用できます。山間部や災害現場など、制約の多いエリアでも対応できるのがメリットです。

編:長江さんが実際に自転車に乗って測量されたのですか?

長江:いえ、私は実際には自転車には乗っていません。装置を自転車に取り付けてデータ取得を行うという形での実験や背負い型装置を使った測定に関わりました。

編:取得したデータの精度はどうでしたか?

長江:ある程度の精度は確認できましたが、まだ実証実験の段階ですので、現時点では「有効な手法」と断言できる段階ではないと考えています。

編:研究の背景には、どのような課題意識があったのでしょうか?

長江:地域によって状況は異なりますが、将来的には人口減少などの影響で、点検業務を担う技術者の確保が難しくなることが懸念されています。私自身が直接点検業務に携わっているわけではありませんが、そうした予測に基づき、省人化や効率化に向けた取り組みが必要だと感じました。また、誰もが使いやすい技術を目指したいという思いはあるものの、現状では主にコンサルタントが扱えるレベルで、施工会社の方々にとっては少しハードルが高いかもしれません。加えて、使用する機材が高価なため、コスト面でもまだ課題は多いと感じています。

編:現場での反応や評価はいかがでしたか?

長江:今回の研究成果は論文としてまとめましたが、現時点で特別に注目を集めているというわけではありません。ただ、現場での実証実験に基づく研究という点においては、一定の関心を持っていただけるのではないかと感じています。今後も改善を重ねながら、より実用的な形につなげていければと思っています。

―次回は長江さんが取り組んだ、ほかの研究内容についてもインタビューしていきます。

※この記事の論文を公開中!下記リンクからご覧ください。