荒木組ワークス

CIMを“使いこなす”時代へ ― 東畦現場の取り組み

こんにちは、アラキズム編集部です。

先日、岡山市内にある「東畦現場事務所」を訪問し、CIMを活用した施工について取材させていただきました。荒木組ではこれまでもCIMを導入した現場がありましたが、今回の現場ではCIMをより実務に生かすための工夫が随所に見られました。

現場では、デジタルホワイトボードやペーパーレス資料の導入など、ICTを意識した環境整備が進んでいます。

CIM活用の実際について、宮脇所長にお話を伺いました。

編集部(以下、編):本日はお忙しい中、ありがとうございます。今回はCIMについてお話をお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。

宮脇所長(以下、所長):よろしくお願いします。

編:まずはCIMとはどのような技術か、あらためて教えていただけますか?

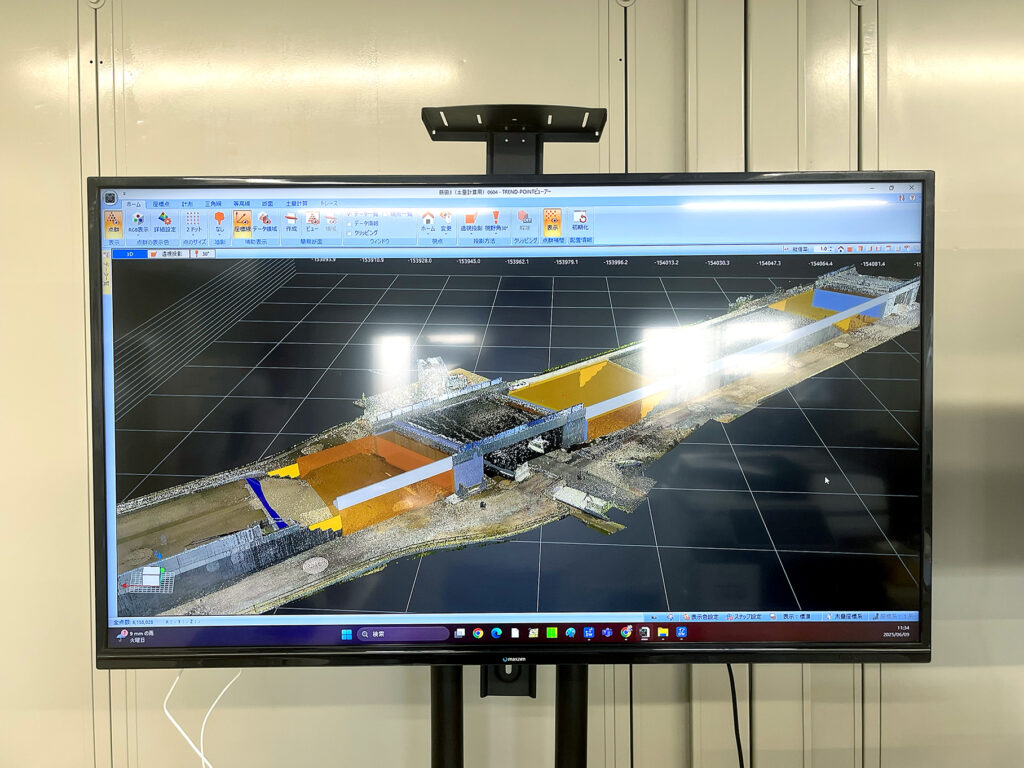

所長:CIMは「Construction Information Modeling」の略で、完成予想図ではなく、実際に工事に使用できる“立体図面”のことです。CGとは異なり、構造物としての精度や正確性が求められるのが特徴で、設計から施工、管理まで幅広く活用されます。

現場事務所の会議室に掲示されているCIM図面

編:そのCIMを導入したことで、現場ではどのような変化がありましたか?

所長:まず、社員間や発注者との情報共有が格段にスムーズになりました。特に新入社員にとっては、2次元図面だけだとイメージしづらい場合が多いのですが、立体的なCIMモデルを使うことで直感的に理解できるようになり、ミスや認識のズレも大幅に減りました。

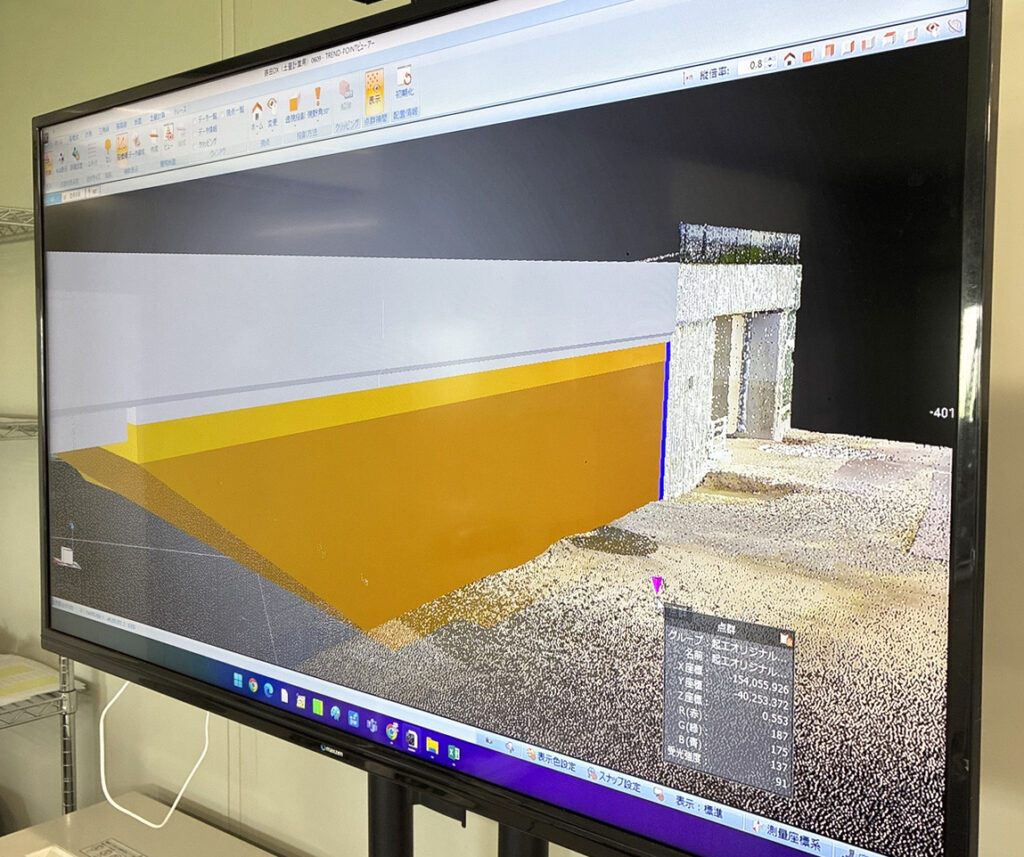

3Dで確認できるので、容易にイメージ共有が可能

編:これなら発注者にとっても分かりやすいですね。

所長:そうですね。工事前にCIM図面と実測データを重ねて比較することで、ズレや設計の不備を事前に把握できます。視覚的に共有できることで、意思疎通がしやすくなり、説明や交渉の負担も軽減されました。

編:今回のCIMデータは自社で作成されたと伺いました。

所長:はい。荒木組の技術課と現場社員が連携して、自社でミリ単位まで正確に作成しました。従来は外注に頼っていた部分が多く、大きく変わってきたなと思います。

編:自社でデータ作成することは、かなりハードルが高いように思います。

所長:確かに、新しい知識やソフトの操作スキルが求められます。ただ、社内でも体制を整えてきたことで、今では「図面を読む力」以上に、「ITを使いこなす力」が求められる時代になってきたと感じています。

編:「すべての現場でCIMが活用できるわけではない」という声もありますが。

所長:その通りです。土木の現場は土地の条件や工法が異なるため、すべての現場でCIMが最適とは限りません。重要なのは、その現場に合った技術を判断して導入するということですね。

事務所内のモニターでは、いつでもCIM図面がチェックできます

編:ほかの現場との情報共有や技術連携もされているのですか?

所長:はい。ほかの現場が導入した技術や工法は常にチェックしていますし、良さそうだと感じたものは直接連絡を取って詳細を聞くこともあります。逆に、私たちの現場の事例について問い合わせを受けることもありますよ。

編:実務への定着が進んできている印象ですね。今後の展開も楽しみです。

所長:そうですね。CIMを活用することで、設計・施工・管理までを一体化した効率的なプロセスが実現可能です。この取り組みがほかの現場にも広がれば、若手社員の育成にもつながると思います。

編:本日は貴重なお話をありがとうございました。次回は、東畦現場で施工予定の「軽量盛土」についてもぜひ取材させてください。

所長:はい、ぜひお願いします。ありがとうございました。