荒木組ワークス

未来の道路をつくる「軽量盛土工法」とは ― 東畦現場の取り組み

こんにちは、アラキズム編集部です。未来の道路づくりを支える工法として、今回注目しているのが「軽量盛土工法」です。東畦現場で実際に導入されているこの工法について、宮脇所長に解説していただきながらレポートします。

宮脇所長(以下、所長):軽量盛土工法というのは、道路などの土台を造る際に、土の代わりにセメントと薬剤、水を混ぜた「軽量盛土」を使用する工法です。今回の現場は軟弱地盤の土地で、重い土を盛ると沈んでしまうため、軽量盛土が採用されています。

編集部(以下、編):土と比べると、どれくらい軽いのですか?

所長:材料にもよりますが、土のおよそ4分の1程度という軽さですね。しかも軽いだけでなく、固まるまでの時間も短く、工期を短縮できるメリットがあります。

編:メリットが大きいようですが、一般的に広く使われている工法なのですか?

所長:コストがかかるので、どこでも使えるというわけではありません。今回は幹線道路の工事で、災害時にも耐えられる強度が求められるため、軽量盛土工法が採用されています。道路にも用途や区分があり、幹線道路や高速道路など交通量が多く、長期にわたり安定性が求められる道路に用いられることが多いですね。

編:では、実際の現場を見せていただけますか?

所長:はい。こちらが軽量盛土をつくるプラントです。セメントや薬剤を保管し、ここで混ぜ合わせます。プラントを設置するためには地盤をしっかり整える必要があり、その準備も重要です。

所長:こちらではセメントと薬剤を混ぜ合わせ、流し込んで施工します。

所長:作業員が直接施工箇所に入って、均等に打設(※材料を型枠に流し込み、固める作業のこと)しているんですよ。今回は1層ごとに高さ60cmほど流し込み、夏場なら1日でかなり固まります。今日で5層目の打設になりますね。

編:固まると白っぽい色になるのですね。

所長:そうです。ここはすでに固まった部分で、次の施工箇所の打設に進むところです。

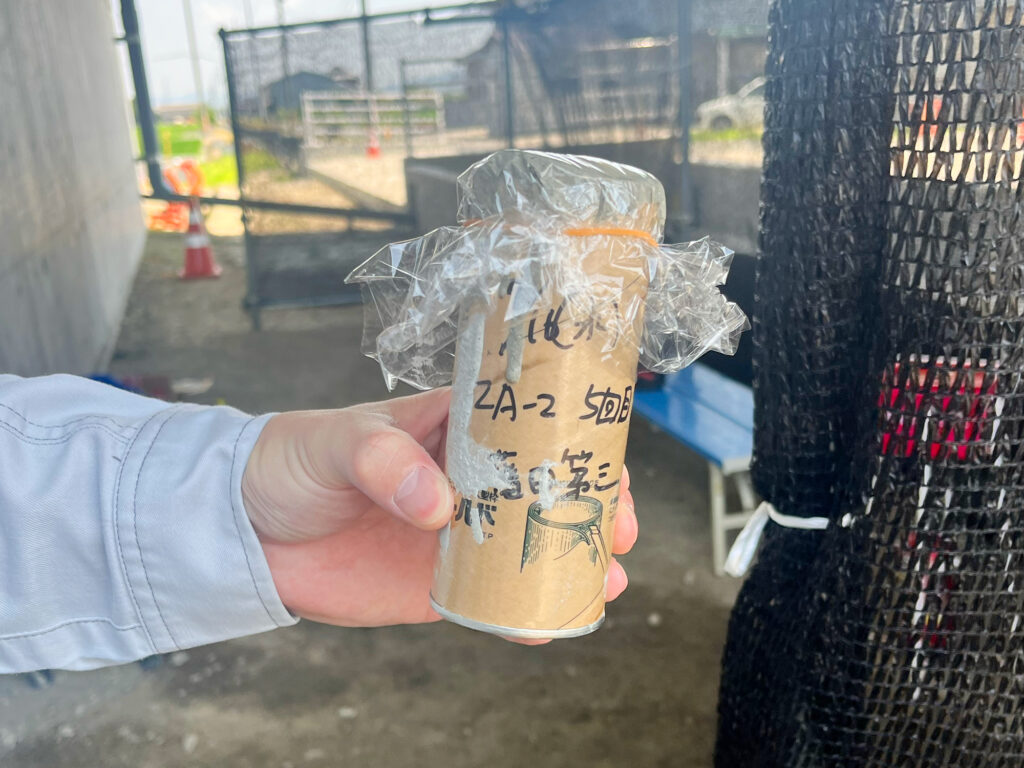

所長:また、同じ日に使用した材料をサンプルとして保存しておき、後で規定の強度を満たしているか検査を行い、確認します。

編:そうやって道路の安全性を確保しているのですね。雨の日も作業できるのですか?

所長:残念ながら雨天時は施工できません。ですから、この工事期間中は天気予報にとても敏感になっています(笑)。

編:本日は現場を見せていただき、ありがとうございました。

事務所では所長自ら模型を作って、分かりやすく解説してくれました